2025年– date –

-

終活で考える高齢者住宅への住み替えタイミングと準備の完全ガイド

現代の高齢化社会において、終活は単に人生の終わりを迎える準備ではなく、より良い老後を実現するための積極的な活動として注目されています。その中でも高齢者住宅への住み替えは、安心で快適な老後生活を送るための重要な選択肢となっています。終活に... -

エンディングノートを書く場所のおすすめ完全ガイド!カフェ・図書館で集中執筆

人生の重要な記録であるエンディングノートを作成する際、場所選びは成功の鍵を握る重要な要素です。エンディングノートには年金証書や保険の証書、銀行口座の情報、デジタル情報のIDやパスワードなど、家族でも知らない重要な個人情報を整理して記録する... -

【2025年最新】エンディングノートは手書きとデジタルどっち?おすすめ選択方法を徹底比較

人生の終末期における希望や大切な情報をまとめるエンディングノート。近年、終活への関心の高まりとともに作成する人が増えていますが、従来の手書きノートか最新のデジタル版かで迷う方も多いのではないでしょうか。2025年現在、それぞれの特徴を理解し... -

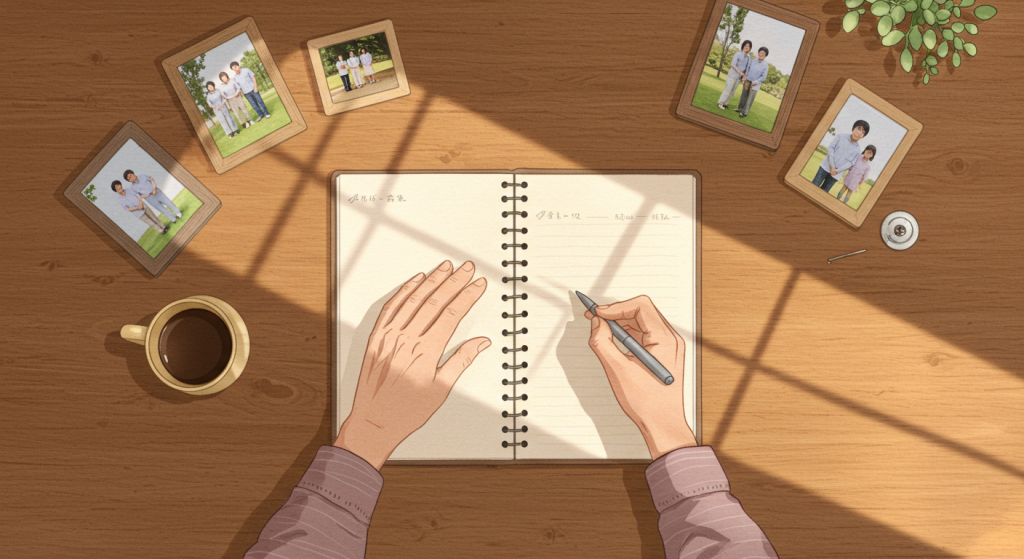

エンディングノート夫婦での書き方完全ガイド|一緒に作成vs別々作成の選択方法

エンディングノートは人生の最期に向けて自分の想いや重要な情報を整理・記録する大切なツールです。しかし、夫婦で生活している方にとって「一冊のノートに夫婦の情報をまとめて書くべきか、それとも別々に作成するべきか」という疑問は非常に多く寄せら... -

家族に見つからないエンディングノート保管場所の失敗例と確実な解決策

近年の高齢化社会の進展に伴い、エンディングノートを作成する人が増加していますが、同時に深刻な問題も浮上しています。それは、せっかく作成したエンディングノートが家族に見つけられず、本人の意思が反映されないケースが多発していることです。エン... -

エンディングノート更新頻度の完全ガイド:適切な見直しタイミングで終活を成功させる方法

現代の終活において、エンディングノートは単に一度書いて終わりではなく、人生の変化とともに継続的に更新していく重要な文書です。結婚や転職、健康状態の変化、資産状況の変動など、ライフステージの移り変わりに合わせて定期的に見直すことで、常に最... -

身寄りなしの高齢者必見!終活で解決する賃貸住宅契約更新の対策完全ガイド2025

現代日本では高齢化社会の進展とともに、身寄りのない高齢者の数が急増しています。令和2年時点で65歳以上の高齢者約3,900万人のうち、1人暮らしの高齢者は674万人に達し、約23%(およそ4人に1人)が単独世帯となっています。この状況下で、特に深刻な問題... -

身寄りなし終活完全ガイド|病院保証人問題からデジタル終活まで、どうするかの具体的解決策

高齢化社会の進展とともに、身寄りのない方の数は年々増加しています。内閣府の統計によると、65歳以上の一人暮らしの割合は男性が15.0%、女性が22.1%に達し、病院での保証人問題や終活における課題は深刻化しています。身寄りがない状況でも、適切な準... -

家系図作成は手書きとデジタルどっち?2025年最新メリット比較ガイド

近年、家族のルーツを辿り、歴史を形にする家系図作成への関心が高まっています。しかし、いざ作成を始めようとすると「手書きとデジタル、どちらで作成すべきか」という疑問に直面する方が多いのではないでしょうか。デジタル技術の進歩により、AI自動入... -

認知症への備えはエンディングノートから始めよう|判断能力低下対策完全ガイド

超高齢社会を迎えた日本では、認知症は誰もが直面する可能性のある課題となっています。2024年時点で認知症患者数は471万人と推計され、約5.4人に1人が認知症になる可能性があると言われています。令和6年1月には「認知症基本法」が施行され、認知症の人が... -

終活断捨離はこの順番で!効率的な進め方と継続のコツ【年代別対応】

人生の後半をより充実させるために、終活の一環として断捨離を検討する方が増えています。しかし「何から始めればいいのかわからない」「効率的に進める方法を知りたい」という声も多く聞かれます。終活における断捨離は、単なる片付けではありません。残... -

終活で必須!暗号資産(仮想通貨)の相続手続き方法を完全解説

デジタル時代の到来により、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)を保有する人が急速に増加しています。しかし、暗号資産の相続については多くの人が知識不足の状況にあり、適切な準備なしでは相続人にとって大きな負担となりかねません...